El fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio marca el cierre de una etapa que transformó la imagen del papado y dejó una huella profunda en la reputación de la Iglesia católica a escala global. Francisco no solo cambió el tono; cambió el relato.

De líder religioso a figura ética global

Francisco, el primer Papa latinoamericano y jesuita, llegó al trono de San Pedro con una misión clara: volver a poner a los excluidos en el centro del mensaje cristiano. Y lo logró no solo con gestos simbólicos, sino con decisiones estratégicas que reconfiguraron la percepción pública de la Iglesia en tiempos de crisis.

Desde su elección en 2013, entendió que la institución que lideraba sufría un daño reputacional severo: los escándalos por abusos sexuales, las luchas internas en la Curia y la desconexión con las nuevas generaciones habían minado su credibilidad. Su liderazgo fue, por tanto, una respuesta al desgaste acumulado durante décadas.

Una reputación herida y el intento de restauración

Francisco dio pasos concretos para revertir ese daño. Fue el primer pontífice en pedir perdón explícito a las víctimas de abuso clerical y en ordenar auditorías internas con el fin de imponer una política de tolerancia cero.

“Me comprometo a la celosa vigilancia de la iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuentas. Para aquellos que fueron abusados por un miembro del clero, lamento profundamente las veces en que ustedes o sus familias denunciaron abusos pero no fueron escuchados o creídos. Sepan que el santo padre les escucha y les cree.”

No cambió solo normas: transformó códigos de comportamiento y visibilidad. Redefinió lo que significa el perdón institucional, y utilizó su investidura no como escudo, sino como altavoz.

Comunicación, cercanía y disrupción

La transformación también pasó por su estilo comunicacional. Francisco prescindió de los discursos acartonados del Vaticano. Abrazó la espontaneidad, la empatía y la humanidad como herramientas de liderazgo. No temía improvisar ni abordar temas incómodos.

“Es mejor ser ateo que un mal cristiano. Cuántas veces hemos oído: ‘para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye. Te derriba.”

Su postura frente a los derechos reproductivos también marcó un punto de inflexión:

“Evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este que mencioné del papa Pablo VI, era claro. El aborto no es el menor de los males. Es un crimen… Es lo que hace la mafia.”

Francisco fue disruptivo porque conectó con realidades incómodas. En tiempos de polarización, su tono no fue populista, sino pastoral. Y eso le permitió posicionarse como una de las voces morales más respetadas del siglo XXI.

Justicia social frente al populismo y la ultraderecha

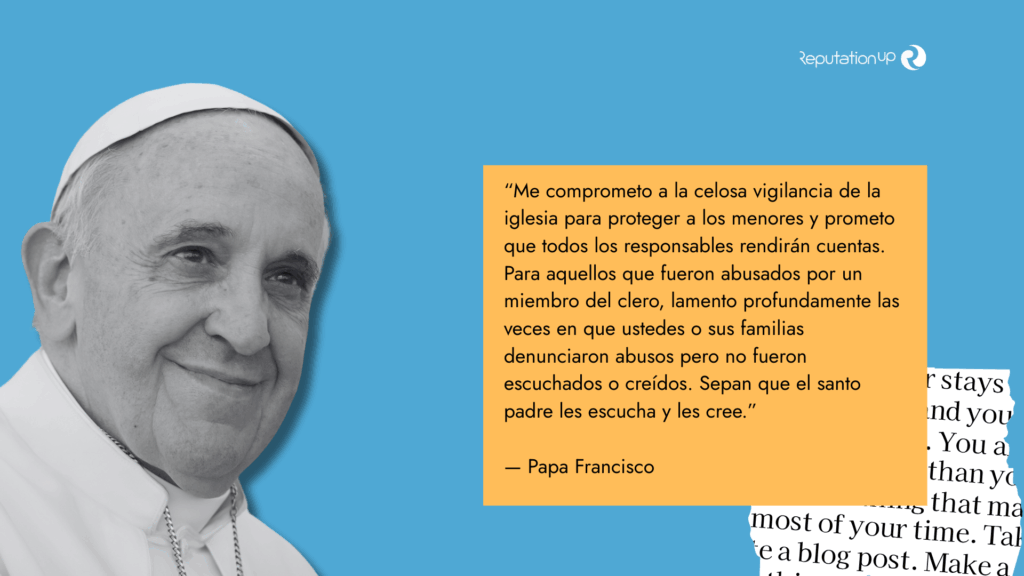

Uno de los episodios más reveladores de su impacto en la escena internacional fue su tensa relación con el presidente argentino Javier Milei.

Durante su campaña, Milei lo calificó como “el representante del maligno en la Tierra”, acusándolo de promover ideas “comunistas” y de obstaculizar el libre mercado con su defensa de la justicia social.

Pero el Papa, lejos de responder con hostilidad, optó por una diplomacia silenciosa. Recibió a Milei en el Vaticano en febrero de 2024. En ese encuentro, el presidente dio un giro radical, llamándolo “el argentino más importante de la historia”.

La audiencia entre ambos fue mucho más que una postal política. Representó una batalla entre dos narrativas: la del bien común versus la del individualismo extremo.

En este contexto, el pontífice encarnó un modelo de liderazgo humanista que contrastó con el auge del discurso del odio, de la exclusión y del ajuste sin contemplaciones.

Esta interacción puso en evidencia cómo el Papa Francisco se convirtió en una figura clave dentro del tablero geopolítico, una especie de contracara moral frente a la lógica del mercado sin frenos.

Su forma de comunicar ideas —ética ambiental, inclusión, justicia social— consolidó una marca personal alineada con los fundamentos del marketing político: claridad de mensaje, coherencia narrativa y conexión emocional.

Un Papa que reescribió el relato de la Iglesia

La gran transformación que deja Francisco es intangible, pero potente. Ya no se percibe al Vaticano como una institución puramente doctrinaria, sino como un actor que puede influir en debates contemporáneos desde una voz moral.

En la era de la hiperconectividad, su figura se volvió un símbolo transversal: para muchos creyentes, un pastor cercano; para los laicos, un líder ético; para los analistas, una herramienta de soft power eclesial.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ello.”

Aunque no cambió dogmas, sí logró algo más difícil: cambiar el tono, el rostro y el alma institucional del catolicismo. Y con ello, acercó a nuevos públicos, especialmente jóvenes, que se sentían ajenos a los ritos tradicionales.

Su presencia en redes, su lenguaje cercano y su capacidad para interactuar con otras religiones y causas sociales lo convirtieron en una figura con fuerte impacto simbólico.

¿Y ahora qué? El futuro incierto de la Iglesia y el próximo cónclave

La muerte de Francisco deja una Iglesia distinta a la de 2013: más descentralizada, más plural y, sobre todo, más interpelada por el mundo que la rodea.

El próximo cónclave —que reunirá a 137 cardenales electores— se enfrenta a un dilema clave: dar continuidad al proyecto reformista de Francisco o trazar una línea de contención hacia una postura más conservadora.

Francisco modificó las reglas del juego. Rompió la tradición no escrita que reservaba el capelo rojo a obispos europeos y concentró la composición del colegio cardenalicio en regiones antes marginales. Gracias a ello, hoy hay candidatos fuertes en Asia, África, América Latina y América del Norte.

Estos son los nombres más destacados en la carrera al trono de San Pedro:

- Pietro Parolin (Italia): actual Secretario de Estado del Vaticano. Con un perfil diplomático de alta precisión, es considerado un gestor eficaz de las relaciones internacionales de la Santa Sede. Aunque apoyó la agenda de Francisco, su estilo es más reservado y conservador. Su punto fuerte: la experiencia. Su debilidad: representa la vieja guardia italiana que Francisco intentó desarmar.

- Matteo Zuppi (Italia): arzobispo de Bolonia, muy cercano a los movimientos sociales y con una fuerte vocación pacifista. Fue el encargado por Francisco de liderar la misión de paz en Ucrania. Su simpatía hacia la comunidad LGBTQ+ y su cercanía con la base lo convierten en un candidato reformista, aunque algunos sectores conservadores podrían vetarlo.

- Luis Antonio Tagle (Filipinas): prefecto para la Evangelización de los Pueblos y exlíder de Cáritas. Carismático y pastoral, ha sido apodado “el Francisco asiático”. Representa una Iglesia en crecimiento en Asia, aunque su capacidad de gestión fue cuestionada tras reestructuraciones internas. Su elección implicaría una apertura hacia el sur global.

- Pablo Virgilio David (Filipinas): presidente de la conferencia episcopal filipina, activista contra la violencia estatal y defensor de los derechos humanos. Un perfil fuerte en lo ético y valiente frente al poder político. Su cercanía al pueblo y su coherencia doctrinal lo vuelven un nombre serio, aunque de bajo perfil mediático.

- Fridolin Ambongo Besungu (RD Congo): arzobispo de Kinshasa y voz firme contra la corrupción en África. Representa a una Iglesia joven y en expansión, aunque su postura conservadora sobre el matrimonio homosexual podría generar divisiones.

- Gérald Cyprien Lacroix (Canadá): arzobispo de Quebec, pragmático y dialogante. Muy activo en contextos de secularización, lo que podría ser útil para reconectar con el mundo occidental. Aunque enfrentó acusaciones pasadas de abuso —desestimadas por falta de pruebas—, su nombre permanece en la lista de papables con respaldo interno.

- Joseph Tobin (EE.UU.): cardenal de Newark, figura popular por su enfoque pastoral, multilingüe, defensor de migrantes y de fuerte formación internacional. Su mayor obstáculo: la resistencia histórica a que un papa provenga de Estados Unidos por su peso geopolítico.

- Robert Prevost (EE.UU./Perú): prefecto del Dicasterio para los Obispos, estadounidense con fuerte arraigo en América Latina. Ha sido clave en el nombramiento de obispos y posee una visión global. Representa una continuidad institucional del pontificado anterior.

- Tarcisius Isao Kikuchi (Japón): arzobispo de Tokio y actual responsable de Cáritas Internacional. Con una sólida experiencia en África, Asia y el diálogo interreligioso, podría ser un punto de convergencia entre la tradición jesuítica y el dinamismo del continente asiático.

- Michael Czerny (Canadá): jesuita, experto en migración y justicia social, con experiencia en América Latina y África. Cercanísimo a Francisco, aunque su pertenencia a la Compañía de Jesús podría restarle votos, dado que no todos los cardenales desean otro papa jesuita.

- Cristóbal López Romero (España/Marruecos): salesiano con experiencia en África y América Latina. Firme defensor del diálogo con el islam. Su elección representaría una apertura simbólica al mundo musulmán y a una Iglesia globalizada.

- Jean-Claude Hollerich (Luxemburgo): jesuita con fuerte presencia en Europa y en el proceso sinodal. Impulsor de reformas estructurales, podría continuar el camino abierto por Francisco, aunque su origen europeo juega en su contra en un contexto de descentralización.

- Péter Erdő (Hungría): jurista conservador, muy alineado con las posiciones tradicionales. Su elección sería interpretada como una contrarreforma a lo promovido por Francisco. Apoyado por sectores afines al primer ministro Viktor Orbán, podría polarizar el cónclave.

Lo que está en juego no es solo una figura, sino una dirección: ¿seguirá la Iglesia católica proyectando una imagen de cercanía, diálogo y apertura simbólica, o regresará a un modelo más doctrinario, estructurado y conservador?